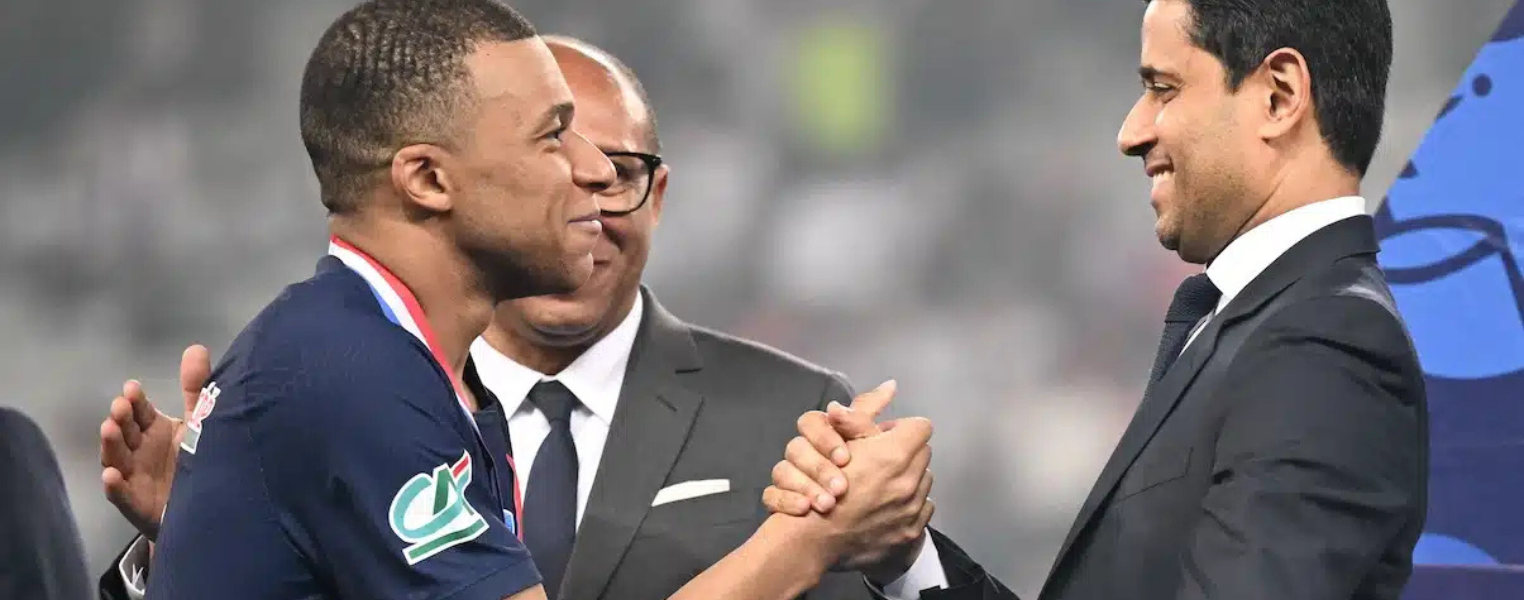

Le 16 mai 2025, Kylian Mbappé a déposé une plainte pénale pour harcèlement morale et tentative d’extorsion contre le PSG, ouvrant une information judiciaire le 24 juin dernier. L’affaire survient dans le contexte d’un conflit contractuel débuté à l’été 2023, lorsque Mbappé, qui avait refusé d’activer l’option de prolongation de contrat, a été mis à l’écart du groupe professionnel dans ce que certains appellent le « loft ». Ce procédé est donc au cœur d’un volet pénal de la plainte.

Mbappé réclamait également au civil, et devant le Conseil de prud’hommes, le paiement de 55 millions d’euros, au titre d’arriérés de salaires et primes. Cette double stratégie, pénale et prud’homale, visait à obtenir la reconnaissance pénale des faits et la réparation financière.

Cependant, le 7 juillet 2025, l’entourage de Mbappé a retiré la plainte pénale, sans pour autant abandonner son recours devant le Conseil de prud’hommes.

Ainsi, quels sont les enjeux juridiques de cette plainte ?

La plainte visait à caractériser un stratagème de pression psychologique et morale afin de contraindre Mbappé à prolonger son contrat ou signer un avenant. Déposée le 16 mai 2025, cette plainte a conduit à l’ouverture d’une information judiciaire par le parquet de Paris le 24 juin 2025, confiée à deux juges d’instructions. Le retrait de la plainte le 7 juillet n’entraîne pas automatiquement la clôture de l’enquête : les juges peuvent décider de poursuivre l’instruction d’office.

L’expertise du harcèlement moral au travail, dans le cadre de cette affaire, doit se faire à la lumière du droit pénal français. Ce type de comportement suppose l’existence d’agissements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail, une atteinte à la dignité du salarié ou une altération de sa santé physique ou mentale. Dans le contexte du sport professionnel, la reconnaissance juridique du harcèlement moral est particulièrement délicate, en raison de la nature spécifique des relations contractuelles, de la pression médiatique constante et du régime particulier de l’emploi des sportifs de haut niveau.

L’extorsion de signature, quant à elle, est réprimée par l’article 312-1 du Code pénal. Cette infraction se caractérise par le recours à la violence, à la menace ou à la contrainte en vue d’obtenir la signature d’un acte, d’un engagement ou d’une renonciation. Dans le cas présent, il s’agirait de démontrer que le PSG a exercé une pression illégitime sur Kylian Mbappé pour le forcer à prolonger son contrat ou à signer un avenant. L’enquête devra donc établir l’existence d’une telle contrainte, au-delà d’un simple rapport de force contractuel.

Sur le plan procédural, si les juges d’instruction décident de maintenir l’information judiciaire malgré le retrait de la plainte, l’enquête pourra se poursuivre. Elle pourra alors impliquer l’audition de nombreux témoins, notamment d’autres joueurs, ou des membres de l’encadrement ou du personnel administratif, ainsi que l’analyse de documents internes, de correspondances électroniques ou d’éventuels échanges contractuels, afin de déterminer s’il y a eu infraction ou non.

Enfin, le retrait de la plainte par Mbappé peut être interprété comme un repositionnement stratégique. Ce retrait semble répondre à une volonté d’abandonner l’affrontement pénal direct pour privilégier une résolution plus pragmatique du litige, notamment devant les juridictions prud’homales. Il marque ainsi un changement de stratégie visant à favoriser une issue civile plus rapide ou plus avantageuse, dans un contexte de négociation potentielle avec le club.

La procédure engagée par Kylian Mbappé devant le Conseil de prud’hommes porte sur le recouvrement d’un montant estimé à 55 millions d’euros, correspondant à des salaires et primes impayés durant la dernière phase de son contrat avec le Paris Saint-Germain. Ces sommes, selon le joueur, auraient dû lui être versées malgré l’absence de prolongation de son engagement contractuel. Dans un premier temps, la Ligue de Football Professionnel (LFP) avait procédé au gel des montants en litige dans les comptes du club. Toutefois, en avril 2025, le tribunal d’exécution des peines s’est déclaré incompétent pour statuer sur cette situation et a levé le blocage, renvoyant ainsi l’affaire devant la juridiction prud’homale.

Le PSG, de son côté, conteste devoir ces sommes, en invoquant l’existence d’un accord verbal intervenu avec Mbappé. Selon cette version, le joueur aurait accepté de renoncer à ces paiements dans le cadre d’un arrangement global, en contrepartie d’un départ libre à la fin de son contrat. Ce point constitue un élément central du litige, tant sur le plan des faits que du droit applicable.

D’un point de vue juridique, plusieurs enjeux se dégagent de cette procédure. En premier lieu, la preuve de l’impayé devra être rapportée par le joueur. Le Conseil de prud’hommes et la LFP devront apprécier si les sommes réclamées relevaient d’un engagement contractuel ferme ou si elles étaient conditionnées à une prolongation ou à un comportement spécifique du joueur, qui n’aurait pas été respecté.

La question de l’accord verbal soulève un autre point sensible. En droit français, un accord verbal peut être juridiquement valide, à condition qu’il soit suffisamment précis et qu’il puisse être prouvé. Or, en l’absence d’écrit formel, la charge de la preuve repose sur celui qui l’invoque – en l’occurrence le club – qui devra produire des éléments convaincants, tels que des échanges de courriels, des témoignages, ou d’autres preuves circonstancielles.

Par ailleurs, cette affaire met en lumière les spécificités de la responsabilité civile contractuelle dans les relations entre un club et un joueur de notoriété mondiale. Bien que le lien soit celui d’un contrat de travail classique, la stature internationale de Mbappé, sa médiatisation constante et les enjeux économiques liés à son image peuvent influencer l’analyse juridique. Le rapport de force, les pressions implicites ou explicites, et les attentes du club peuvent être intégrés dans l’appréciation des obligations contractuelles.

Enfin, cette affaire n’est pas sans conséquences pour le PSG. Si le Conseil de prud’hommes estime que le club a manqué à ses obligations de bonne foi dans la gestion contractuelle de la situation (notamment au regard de l’article L.12211 du Code du travail), des sanctions peuvent être prononcées. Il peut s’agir de dommages et intérêts pour manquement à l’exécution loyale du contrat, voire de pénalités significatives, notamment si une intention de nuire au salarié ou une manœuvre dilatoire est démontrée.

Le retrait de la plainte pénale par Kylian Mbappé s’inscrit dans une stratégie juridique clairement réfléchie, marquée par une réorientation vers des voies procédurales jugées plus efficaces. Ce repositionnement révèle plusieurs choix stratégiques importants.

Tout d’abord, l’accent est désormais mis sur la procédure prud’homale, qui présente plusieurs avantages sur le plan pratique. En effet, la justice du travail, bien que souvent lente, offre un cadre mieux adapté à la résolution des litiges contractuels, notamment en matière de rémunération. Elle permet également de fonder une demande d’indemnisation sur des bases juridiques plus solides, tout en laissant ouverte la possibilité d’un règlement amiable ultérieur. Dans ce contexte, le prud’homal apparaît comme une étape stratégique susceptible de renforcer la position de Mbappé dans d’éventuelles négociations privées avec le PSG.

Par ailleurs, le retrait public de la plainte pénale peut être interprété comme un geste d’apaisement. En retirant une action fortement médiatisée et potentiellement conflictuelle, Mbappé contribue à désamorcer la tension judiciaire qui pesait sur les relations entre les deux parties. Cette désescalade intervient dans un contexte particulier : celui d’un possible affrontement sportif à venir entre le PSG et le Real Madrid lors de la Coupe du Monde des clubs. Alléger la pression judiciaire dans un tel contexte permet de recentrer l’attention sur l’enjeu sportif, tout en préservant les intérêts d’image des deux camps.

Enfin, cette décision illustre un calcul rationnel quant aux délais et à la complexité des procédures judiciaires. La voie pénale, bien qu’offrant une portée symbolique et potentiellement dissuasive, reste longue, incertaine, et difficile à maîtriser sur le plan procédural. À l’inverse, la juridiction prud’homale, en se concentrant sur le différend financier et contractuel, permet à Mbappé de viser un résultat tangible plus rapidement. Ce choix traduit donc un recentrage stratégique sur l’essentiel : l’obtention d’une réparation pécuniaire effective, dans un cadre plus prévisible et maîtrisé.

Cette affaire Mbappé–PSG ne se limite pas à une simple querelle contractuelle ou à une opposition ponctuelle entre un joueur et son club. Elle soulève en réalité une série d’enjeux transversaux, à la fois juridiques, réputationnels, culturels et structurants pour l’ensemble du football professionnel.

Sur le plan préventif et réputationnel, chaque partie cherche à contrôler son image et à minimiser les dommages collatéraux. Pour Kylian Mbappé, l’enjeu est de maintenir une posture de victime d’agissements abusifs, en soulignant le caractère inadmissible de son isolement et des pressions subies. En parallèle, il lui faut continuer à incarner une figure exemplaire du football français, concentrée sur la performance sportive et la réussite collective, notamment au sein de son nouveau club. Pour le Paris Saint-Germain, la préoccupation est inverse mais tout aussi stratégique : éviter qu’un procès pénal n’expose le club à une mauvaise publicité internationale, susceptible d’éroder son image auprès du grand public, des sponsors ou des instances sportives. En ce sens, la désescalade procédurale constitue également une forme de gestion de crise.

Du point de vue de la culture contractuelle dans le football, cette affaire est emblématique. Elle met en lumière la pratique controversée du "loft", c’est-à-dire la mise à l’écart volontaire et organisée de certains joueurs pour les inciter à quitter le club ou à modifier leurs engagements contractuels. Déjà dénoncée par des organisations comme l’UNFP (Union Nationale des Footballeurs Professionnels), cette pratique soulève des questions sur le respect du droit du travail dans un univers dominé par des logiques de rentabilité et de contrôle de l’effectif. L’affaire Mbappé pourrait ainsi contribuer à faire évoluer les clauses types des contrats de joueurs, à renforcer les protections juridiques individuelles et à clarifier les limites du pouvoir disciplinaire des clubs.

Sur un plan plus prospectif, le litige pourrait aboutir à une jurisprudence importante, notamment si les juges reconnaissaient l’existence d’un harcèlement moral dans un cadre sportif de haut niveau. Cela ouvrirait la voie à une meilleure reconnaissance juridique de la vulnérabilité des joueurs, même très médiatisés, face à des formes de pression institutionnalisées. Par ailleurs, la question de l’accord verbal entre un joueur et un club – au cœur du différend financier – pourrait être tranchée de manière significative. Une telle décision influencerait durablement la manière dont les engagements informels sont pris en compte par les juridictions civiles ou sociales dans l’univers du sport.

Enfin, une éventuelle condamnation, qu’elle soit civile ou même symboliquement pénale, aurait un effet dissuasif à l’échelle de l’industrie du football. Elle inciterait les clubs à mieux encadrer leurs décisions en matière de gestion de l’effectif, à formaliser plus rigoureusement les accords passés avec les joueurs, et à adopter des pratiques contractuelles plus transparentes et conformes au droit commun. Cette régulation par le contentieux pourrait ainsi contribuer, à terme, à une plus grande professionnalisation des relations employeur–joueur dans le football moderne.

Le retrait de la plainte pénale par Kylian Mbappé marque un véritable tournant dans ce bras de fer judiciaire qui oppose l’attaquant français à son ancien club, le Paris Saint-Germain. Cette décision constitue bien plus qu’un simple geste procédural : elle révèle une stratégie juridique mûrement réfléchie, orientée vers une désescalade maîtrisée du conflit.

Sur le plan pénal, les conséquences réelles de ce retrait dépendront désormais de la volonté des juges d’instruction de poursuivre ou non l’enquête déjà ouverte. En droit français, le retrait d’une plainte ne met pas nécessairement fin aux investigations, notamment lorsque les faits relèvent de l’ordre public. Toutefois, en renonçant à cette voie, Mbappé ôte au dossier sa charge accusatoire la plus lourde, celle qui exposait le PSG à une procédure potentiellement destructrice sur le plan de l’image et des responsabilités individuelles.

Sur le plan civil, en revanche, la bataille reste pleinement engagée. La procédure prud’homale visant à obtenir le versement de 55 millions d’euros de salaires et de primes reste en cours, et s’annonce comme le terrain privilégié de résolution du conflit. Cette voie apparaît à la fois plus pragmatique, plus maîtrisable et plus efficace pour atteindre un objectif de réparation financière rapide.

D’un point de vue juridique, l’affaire est particulièrement emblématique. Elle interroge des pratiques internes répandues dans le monde du football professionnel, telles que les mises à l’écart stratégiques ou les accords informels entre joueurs et clubs. Elle met en lumière les limites de ces usages à l’aune du droit du travail, tout en révélant les marges d’action – souvent peu exploitées – dont disposent les joueurs, même les plus médiatisés, pour faire valoir leurs droits.

Sur le plan stratégique, cette désescalade traduit un repositionnement prudent de la part de Mbappé et de son entourage juridique. En renonçant à l’offensive pénale, ils réduisent le risque judiciaire tout en maintenant une forte pression sur le club via la procédure prud’homale, plus discrète mais potentiellement très coûteuse. Ce recentrage permet aussi de préserver l’image publique du joueur dans un moment charnière de sa carrière, désormais tournée vers le Real Madrid.

En définitive, même si la dimension pénale tend à s’effacer, subsiste une bataille civile intense, porteuse d’enjeux financiers et symboliques majeurs. Elle pourrait déboucher sur un règlement transactionnel ou sur une décision prud’homale à fort retentissement, contribuant à clarifier les contours du droit à la rémunération dans le sport de haut niveau. L’affaire continuera donc de faire jurisprudence, au fil des audiences à venir et des éventuelles négociations entre les parties.